Schlaglichter aus der Fishbowl-Diskussion 3

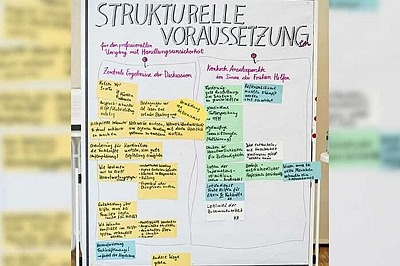

Zum Vortrag von Christine Gerber: "Strukturelle Voraussetzungen für den professionellen Umgang mit Handlungsunsicherheit"

These: Das Netzwerk Frühe Hilfen muss so flexibel sein, dass es den Fachkräften in schwierigen Fällen innerhalb von 24 Stunden die jeweils geeignete Unterstützung bereitstellen kann.

Zu Beginn diskutierten die Teilnehmenden über den Anspruch, schnell helfen zu wollen, ohne dabei in Aktionismus zu verfallen. Oftmals ließen die Bedingungen vor Ort eine zeitnahe Situationsbewertung und Beratung nicht zu. In solchen Fällen wäre es wichtig, die Palette möglicher Hilfeangebote unter den Fachkräften bekannter und nutzbarer zu machen sowie Möglichkeiten zu schaffen, den eigenen Handlungsspielraum, zum Beispiel durch Netzwerkkontakte oder Lotsendienste, zu erweitern.

Im Verlauf der Diskussion stellten sich die Teilnehmenden außerdem der Frage, wie sie zusammen mit der Familie zu einer Verantwortungsgemeinschaft kommen könnten. Wichtig sei in diesem Zusammenhang eine wertschätzende Ansprache und Haltung, aber auch, seine eigenen Grenzen als Fachkraft und den eigentlichen Auftrag zu kennen. Außerdem müsse es klare Absprachen mit den Familien geben. Dabei dürfe nicht aus den Augen verloren werden, dass die Entscheidung über die Art der Hilfen erst einmal bei den Familien läge, außer, es gäbe tatsächlich Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung.

Als wichtige Voraussetzung für einen gelingenden Umgang mit Handlungsunsicherheit wurde ferner die Ausstattung der Fachstellen mit ausreichend Ressourcen benannt: Dies sei zentral, um eine gute und zeitnahe Beratung gewährleisten zu können. Auch regelmäßige Teamsitzungen und gemeinsame Fallbesprechungen seien von großer Wichtigkeit. Es müsse auch in gemeinsamen Verantwortlichkeiten gedacht werden. Letztendlich wurde es als Aufgabe identifiziert, Leitlinien für eine solche Art der Zusammenarbeit zu schaffen, damit diese gelingen kann.