Schlaglichter aus der Fishbowl-Diskussion 2

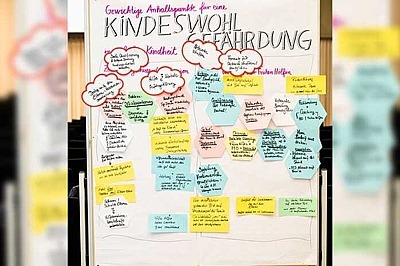

Zum Vortrag von Dr. Michael Barth: "Gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung in der frühen Kindheit"

These: Fachkräfte in den Frühen Hilfen sehen sich herausgefordert zwischen erhöhtem Hilfebedarf und dem Verdacht einer Kindeswohlgefährdung differenzieren zu müssen.

Zu Beginn der Diskussion tauschte sich die Runde zu der Frage aus, welchem Handlungsdruck Fachkräfte ausgesetzt seien und welche Herausforderung es darstelle, einen "offenen Blick" zu bewahren und nicht nur die Defizite in einer Familie wahrzunehmen.

Um mehr Handlungssicherheit herzustellen, nannten die Teilnehmenden kollegiale und Fachberatung, Vernetzung, Coaching und Qualifizierung als Möglichkeiten.

Einig war man sich, dass es deshalb umso wichtiger sei, das Zeitfenster der "Frühen Hilfen" zu nutzen, den wertschätzenden Dialog mit den Eltern zu suchen, ihre Ressourcen und damit ihre Bereitschaft zur Hilfeannahme zu stärken und bei weiterführendem Bedarf der Familie, diese strukturiert in intensivere Angebote überzuleiten. Im Idealfall sollte der Übergang in weitere Hilfeformen begleitet werden.

Fachkräfte bräuchten hier vor allem konkrete Kriterien, Argumente und Beobachtungen für eine mögliche Gefährdung des Kindeswohls, die über ein bloßes "Bauchgefühl" hinausgehen, so Dr. Barth. Dabei hieße es "mit den Eltern" anstatt "über die Eltern" zu reden.

Im letzten Teil der Diskussion wurden zwei konkrete Ansatzpunkte im Sinne der Frühen Hilfen benannt: Einerseits das Schaffen von Netzwerken innerhalb der eigenen Berufsgruppe und andererseits die Entwicklung von Formaten, um einen solchen internen Austausch unter Kolleginnen und Kollegen zu ermöglichen.

Wichtig war der Runde auch, dass vom Bedarf der Familie aus gedacht werde und in diesem Sinne mit anderen Fachstellen kooperiert werde. Wünschenswert wäre außerdem, wenn man eine Begleitung der Familien über das erste und zweite Lebensjahr hinaus ermöglichen könnte.