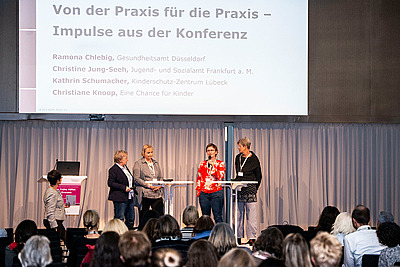

Von der Praxis für die Praxis – Impulse aus der Konferenz

Im letzten Programmteil kamen alle Akteure noch einmal im Plenum zusammen. Vier Expertinnen, stellvertretend für die verschiedenen Professionen und beteiligten Systeme, wurden auf die Bühne gebeten und berichteten über ihre auf der Konferenz gesammelten Erfahrungen. Darüber hinaus wurden sie um eine Einschätzung gebeten, was es noch bräuchte, damit Fachkräfte sich in Zukunft sicherer an den Grenzen der Frühen Hilfen bewegen könnten.

Christine Jung-Seeh, Netzwerkkoordinatorin für Frühe Hilfen in Frankfurt am Main, führte dazu aus:

"Absolute Handlungssicherheit gibt es vielleicht nicht. Dennoch denke ich, dass Fachkräfte in den Frühen Hilfen Handlungssicherheiten brauchen. Und so unterschiedlich wir auch alle aufgestellt sind: wir müssen individuelle Wege in unseren Kommunen finden, wie wir diese Handlungssicherheit in der Praxis gut umsetzen können."

Christiane Knoop, Familienhebamme und Leiterin der Weiterbildungsstelle für Fachkräfte in den Frühe Hilfen und Familienhebammen bzw. Familien-Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin in Hannover ergänzte:

"Ich glaube Unsicherheit ist da, wo sie geteilt werden kann, keine Unsicherheit mehr, weil sie dann nämlich eine Reflexion erfährt. Und wenn wir Standards haben, die das nicht beinhalten und die Fachkräfte ganz alleine sind, dann brennen die Kolleginnen und Kollegen aus und das geht nicht. Also was machen wir mit der Unsicherheit, wie fangen wir die auf?"

Ramona Chlebig, Leiterin der Sozialpädiatrie des Gesundheitsamtes Düsseldorf, zuständig für die Einsatzkoordination der Gesundheitsfachkräfte im Bereich der Frühen Hilfen führt in ihrem Statement aus:

"Ich nehme auch die Überzeugung mit, dass Kindeswohl uns alle angeht, und zwar gemeinsam. Es hat für mich heute eine gute Verknüpfung gegeben zwischen Wissenschaft und Praxis. Ich glaube wir brauchen diesen Dialog, damit wir für unsere Klienten was Gutes schaffen können."

Kathrin Schumacher, Familienhebamme in den Frühen Hilfen im Kinderschutzzentrum Lübeck fuhr mit ihrem Statement fort:

"Für mich ist der Aspekt der Fachberatung und Zusammenarbeit ganz wichtig in den Frühen Hilfen. Wir müssen für die Familien eine gemeinsame Sprache finden, so dass es den Kindern zu Gute kommt, wie wir uns verständigen, als Fachkräfte."

O-Töne von Teilnehmenden aus dem Abschlussplenum

Im Anschluss an die Statement-Runde holte Moderatorin Christiane Pörtgen Stimmen aus dem Plenum ein.

"Ich konnte viele gute Gespräche führen und habe neue Impulse mitgenommen und ein schöner Effekt ist auch, dass ich feststellen konnte, so schlecht aufgestellt sind wir in unserer Kommune gar nicht. Da gibt’s schon ganz viel und es ist auch mal schön, eine Art Schulterklopfen zu erfahren."

"Es ist eine Mischung aus Weiterentwicklungsimpulsen, die ich mitnehme. Ich denke immer noch sehr an Modelle, die ich heute gehört habe, zum Beispiel mehr mit den Familien als über die Familien zu sprechen – das ist eine Selbstverständlichkeit könnte man meinen und in der Praxis doch nicht immer so leicht umsetzbar. Da habe ich heute nochmal einige Modelle mitbekommen, von denen ich denke, die werden wir uns anschauen."

"Es ging für mich darum Übergänge zu gestalten und sich für die Familien gewinnbringend zu organisieren und dafür habe ich viele Antworten bekommen."