Formate freiwilligen Engagements in den Frühen Hilfen

Impulsvortrag

Prof. Dr. Luise Behringer, Katholische Stiftungsfachhochschule München

Auf unterschiedliche Formate freiwilligen Engagements in den Frühen Hilfen ging Prof. Dr. Luise Behringer von der Katholischen Stiftungshochschule München ein. Sie erläuterte, dass aus zivilgesellschaftlicher Perspektive zu Frühen Hilfen mehr gehöre, als Projekte und Strukturen, die von Professionellen geschaffen wurden und werden. So ließen sich in den Frühen Hilfen drei Typen zivilgesellschaftlichen Engagements ausmachen:

Demnach seien Familienpatenschaften und Tandemmodelle typische Beispiele für Präventionsprojekte, die Hauptamtliche planen und durchführen und dabei ehrenamtliche Helferinnen und Helfer einsetzen. Professionelle wählen die Freiwilligen aus, schulen diese und begleiten ihren Einsatz. Hier zielt die Unterstützung durch Freiwillige darauf ab, Familien niederschwellig im Alltag zu begleiten. Auf diese Weise können Eltern Entlastung erfahren und mehr Sicherheit bei ihren Aufgaben gewinnen. Zugleich erweitern sie ihr soziales Beziehungsnetz.

Von diesem Format ließen sich Projekte unterscheiden, die im Sinne des Empowermentprinzips Eltern und Familien zur Selbsthilfe aktivieren. Empowermentprogramme sind in der Lebenswelt der Familien verankert. Sie werden von Professionellen angeregt, begleitet und setzen auf die Bildung von Netzwerken, in denen sich Eltern etwa über Erziehungsfragen austauschen können.

Den dritten Typus bildeten Begegnungsformen der Familienselbsthilfe, die von Eltern initiiert würden. Dies seien zum Beispiel Familienzentren und Mehrgenerationenhäuser. Durch selbstaktives Handeln gestalten Akteurinnen und Akteure die Lebenssituation zu Gunsten von Familien aktiv mit. So vernetzen sich Systeme, die ansonsten getrennt voneinander agieren. Es entstehen neue Gemeinschaftsformen, in denen Familien auf unbürokratische Weise Hilfe abrufen können.

Dass die Einbindung Freiwilliger eine strategische Entscheidung sei und eine klare Haltung voraussetze, erläuterte Prof. Dr. Luise Behringer im letzten Teil ihres Vortrags: „Es bedarf einer Freiwilligenkultur, in der Freiwillige nicht unsere ‚Handlanger’ sind. Wir brauchen einen Ressourcenblick und manchmal eben auch Geduld. Denn Freiwillige handeln nicht unbedingt immer so, wie wir das für richtig halten.“ Besonders wichtig seien auch hinreichend Ressourcen für die Koordination sowie Klarheit über die Ziele und Aufgaben der Freiwilligen: „Ansonsten kann es zur Überforderung kommen“, mahnte Prof. Dr. Luise Behringer. „Vor allem, wenn die Koordination nicht gut geregelt ist.“

Prof. Dr. Luise Behringer bezog sich in Teilen ihres Vortrags auf das Impulspapier Frühe Hilfen aus zivilgesellschaftlicher Perspektive, das sie gemeinsam mit Prof. Dr. Heiner Keupp im Auftrag des NZFH verfasst hat.

Fishbowl-Diskussion

Christiane Liebendörfer, Bundesverband der Mütterzentren e.V. (in Vertretung für Hildegard Schooß, SOS-Mütterzentrum Salzgitter), eröffnete mit ihrem Praxisimpuls die Diskussion.

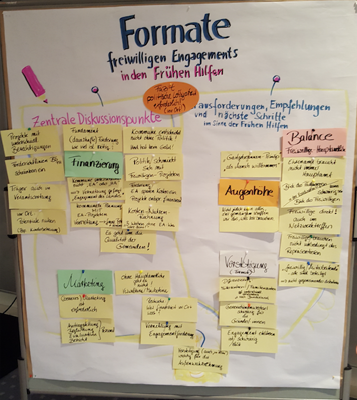

Die Teilnehmenden diskutierten unter anderem über die Frage, wer welche Projektformate mit Freiwilligen finanzieren solle und welche Rahmenbedingungen dafür erforderlich seien. Hier sahen viele neben den Trägern vor allem die Kommunen in der Pflicht, zumal freiwilliges Engagement häufig präventiv ansetze und somit zur Kostenreduktion bei anderen Hilfeangeboten beitragen könne. Einige Angebote seien ohne die Arbeit von Freiwilligen gar nicht realisierbar. Andere Fachkräfte wiesen hingegen stärker auf die Verantwortung der Politik hin: „Die Kommune hat wenig Geld. Und sie entscheidet nicht ohne die Politik“, so eine Diskussionsteilnehmerin. Einig waren sich die Diskutierenden, dass das Marketing von Projekten mit Ehrenamtlichen zu verbessern sei. Hier sei auch eine gute Vernetzung mit der Engagementförderung wichtig.

Besonders positiv wurde hervorgehoben, dass Freiwillige oft einen besseren Zugang zu schwer zu erreichbaren Zielgruppen hätten, als Fachkräfte. Sie seien mehr mit der Lebenswelt der Familien vertraut und könnten flexiblere Angebote unterbreiten. Vertrauen wurde hier als Schlüssel benannt und gelte als grundlegendes Element der Zusammenarbeit. Der Vertrauensaufbau von Freiwilligen zu einer Familie sei oft niedrigschwelliger und dadurch leichter möglich als der durch Fachkräfte.

Als eine Herausforderung für gelingende Arbeit mit Freiwilligen wurde der Abbau von Konkurrenzdenken zwischen Fachkräften und Freiwilligen benannt, sowie die Transparenz in der Koordination und Erfüllung von Aufgaben. Dazu sollten Freiwillige umfangreicher in Netzwerke eingebunden werden.

Lessons learned

Die Teilnehmenden waren sich einig, dass freiwilliges Engagement auch aus ungedeckten Bedarfen in der Gesellschaft entsteht, auf die mit Selbsthilfe und Selbstorganisation reagiert werde. Eine wertschätzende Kommunikation und Kooperation zwischen Fachkräften und Freiwilligen auf Augenhöhe seien für eine gelingende Zusammenarbeit unerlässlich. Auch die Qualifizierung von Freiwilligen wie Koordinierenden sollte nicht aus dem Blick geraten. Um Überforderung zu vermeiden, seien ferner die fachliche Unterstützung der Fachkräfte und die Klärung von Rollen sowie Zuständigkeiten unerlässlich.

Ein großes Potential der Freiwilligenarbeit liege in deren Sichtweise auf die Tätigkeit und auf die Familien. Freiwillig Engagierte könnten den Blickwinkel von Fachkräften erweitern und sollten dementsprechend als wichtige Ressource genutzt werden.